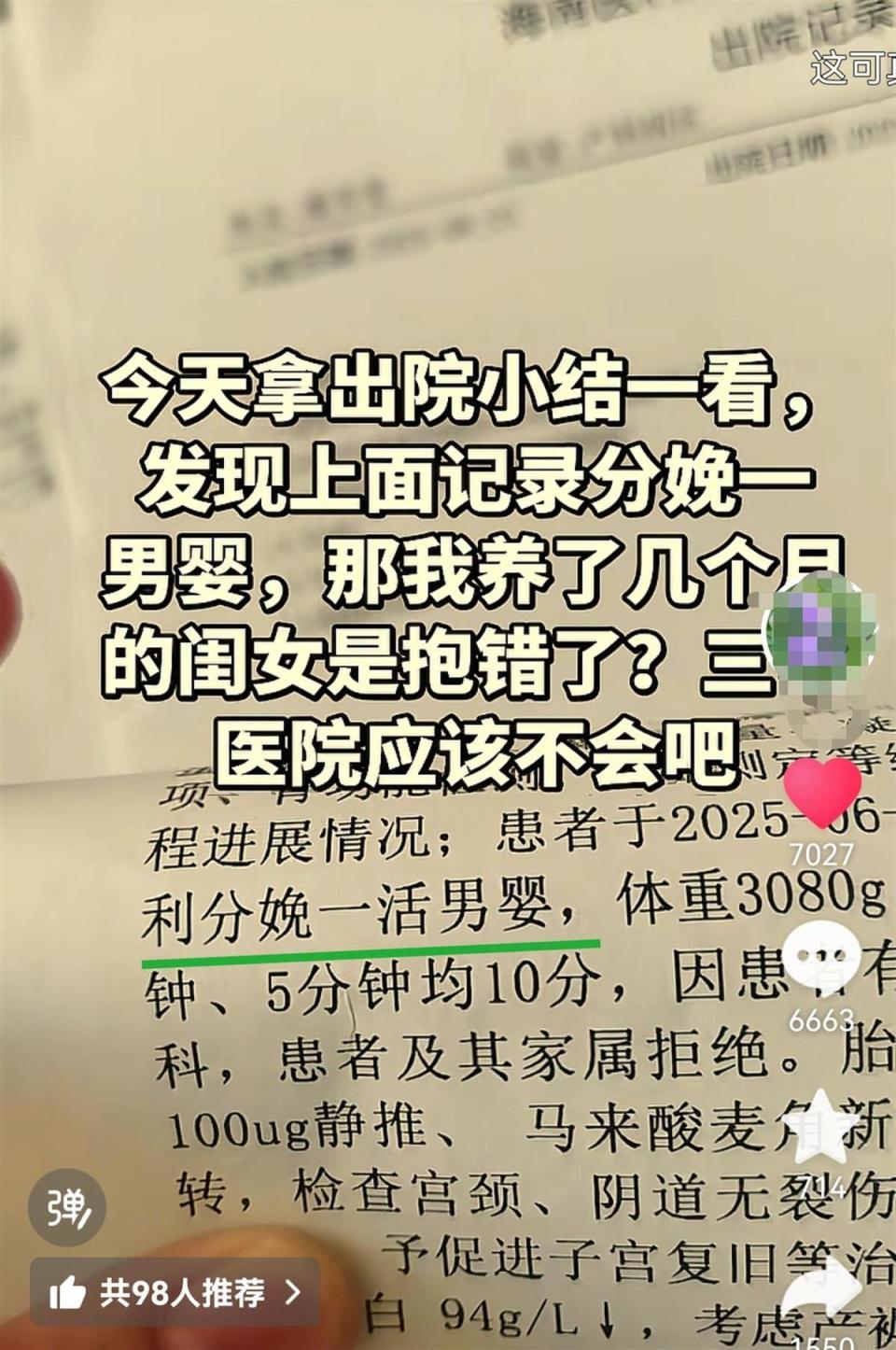

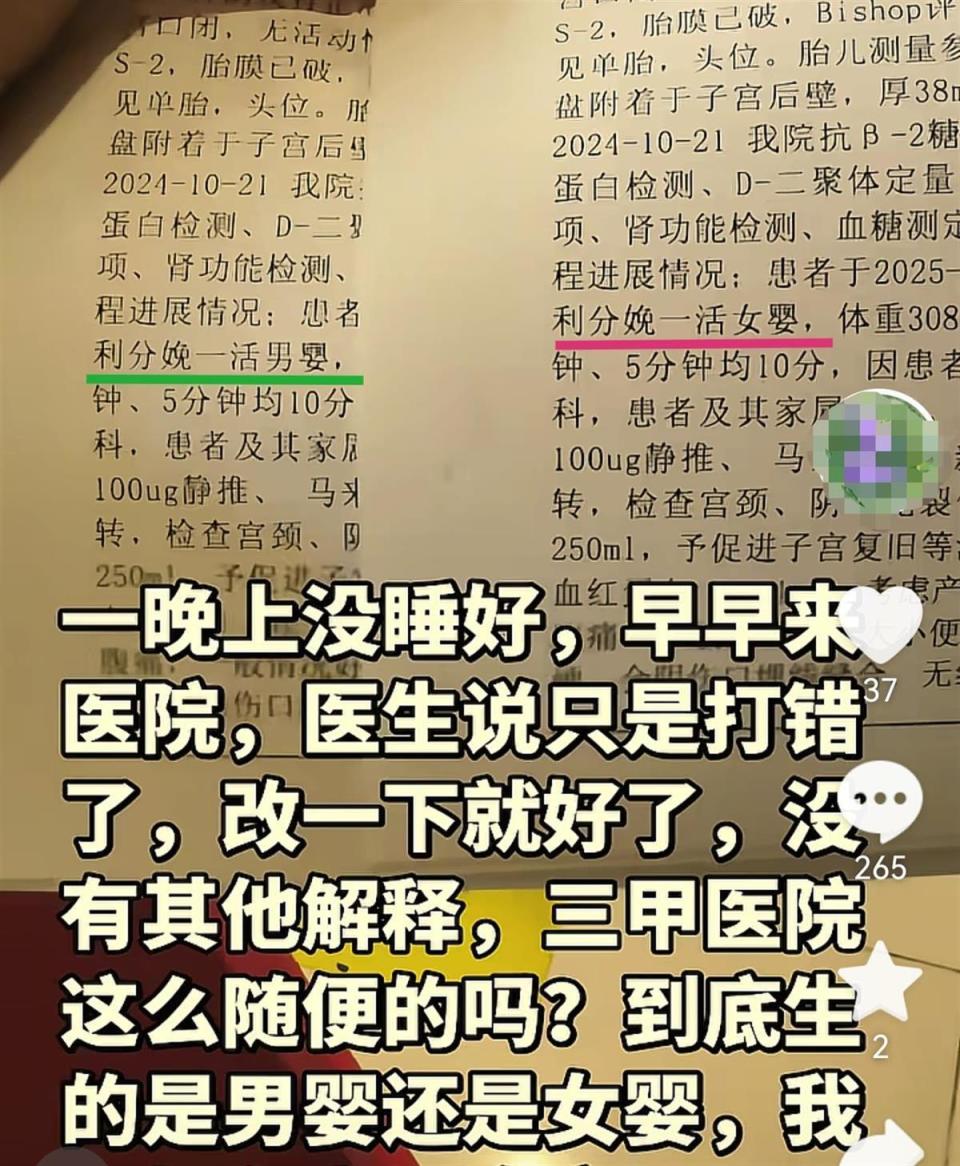

11月9号深夜11点,海口的张女士(化名)在整理婴儿房抽屉时,手指突然顿在半空——那份压在疫苗本底下的出院小结上,“分娩一活男婴”的字样像颗小石子,砸得她心口发闷。怀里刚喝完奶的小女儿正攥着她的衣角打哈欠,粉色的小裙子上还沾着下午去公园蹭的草屑,可纸上的“男婴”两个字,像道墙,把她和“妈妈”这个身份隔得老远。

“我那天疼了12个小时才生下她,护士把孩子抱到我怀里时,还说‘看这小酒窝,跟你一模一样’。”张女士给我发的语音里带着哭腔,“这三个月我给她买了27件粉色衣服,教她认绘本里的小兔子,连她晚上要含着安抚巾才能睡的习惯都记在手机备忘录第137条——怎么突然就变成‘男婴’了?”

让她更慌的是生产当天的细节:“我隔壁床的产妇比我早半小时生完,推出来时家属喊‘大胖小子’。现在想想,是不是护士抱孩子的时候搞混了?”她翻出当天的朋友圈,配图是刚出生的孩子裹着医院的蓝抱被,配文是“我的小棉袄来了”,可现在再看,蓝抱被上的编号她突然记不清了。

10号上午,我联系上海南医科大学第一附属医院的工作人员。对方的回应很直接:“产妇生产后,我们会第一时间让妈妈确认孩子性别,然后戴上手环脚牌,上面有妈姓名、住院号和孩子的出生时间,全程有监控,不可能抱错。”至于出院记录的错误,“就是文书录入时的笔误,找主治医生签个字就能改,这种情况偶尔会有”。

可张女士的焦虑没因此缓解:“笔误我能理解,但‘偶尔’这两个字,能不能抵消我三个月的担心?”她给我发了张聊天记录——闺蜜劝她“赶紧做亲子鉴定”,婆婆说“会不会是医院想掩盖什么”,连小区楼下的阿姨都凑过来问“你家孩子是不是抱错了”。

评论区里的讨论也炸开了:有当过护士的网友@荔枝西米露说,“我以前在产科实习,见过把‘女’写成‘男’的,是医生输入法选词错了,改过来就行,没必要吓自己”;也有刚当妈@小橘子说,“换我也会慌,毕竟孩子是从自己身上掉下来的肉,哪怕一点小事都能让人心悬着”;还有理性派@老周留言,“别等了,明天就去做亲子鉴定,结果出来比什么解释都管用”。

其实张女士的崩溃,从来不是“笔误”本身——而是当“最确定的事”突然变得“不确定”时,那种本能的恐慌。医院的“流程没问题”是制度上的安心,可对于妈妈来说,“孩子的小拳头攥着我手指的温度”“她哭的时候只有我能哄好”才是最实在的“确定”。

10号下午,张女士给我发消息说,她已经预约了明天的亲子鉴定:“不管结果怎么样,我都要个‘准话’——要么证明我没抱错,要么找出错在哪儿。”而医院方面也明确表示,“如果确实存在抱错情况,所有费用和责任我们会承担到底”。

这件事里没有“反派”,只有“妈在意”——在意孩子的每一根睫毛,在意“妈妈”这个身份里的每一份笃定。或许我们该讨论的不是“会不会抱错”,而是“为什么会有这样的笔误”?毕竟,对于父母来说,“没错”是底线,“不让错发生”才是真正的安心。

截至发稿前,张女士的朋友圈更新了一条:“小宝贝在啃我的手背,她的牙床刚冒出一点白尖——不管结果如何,你都是我最爱的那个小丫头。”底下的评论里,有个网友留了句:“等你好消息,妈直觉,从来都准。”

或许这就是最动人的地方——当“不确定”来临时,“爱”会变成最结实的底气。